新人教育における自己調整学習の進め方

具体的にどのように「自己調整学習」を促していけばいいの?

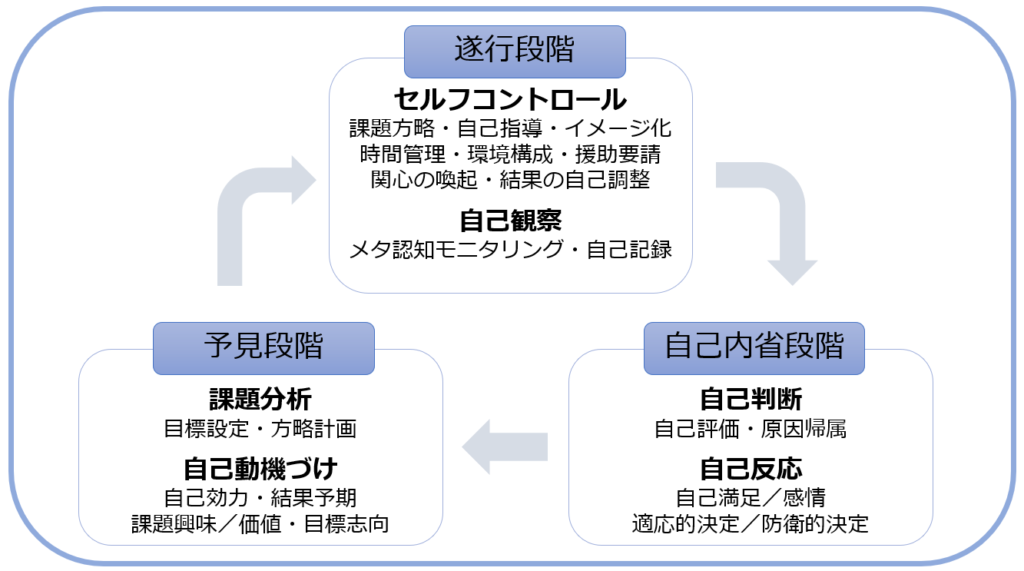

自己調整学習には「自己調整の循環モデル」があり、この循環モデルを循環することにより学習をすすめていくことが重要とされています。

さらに、発達状況に合わせた指導のポイントと自己調整学習を獲得する上で重要な「振り返り」のポイントも記事にしました。

これらのポイントが、新人指導をする助けになれば幸いです。

自己調整とは

教育目標を到達を目指す自己調整された思考、感情、行為のこと

自己調整は予見・遂行・自己内省の3ステップがあり、この3つは循環しているといわれています。

●予見(見通す)➡学習活動の下準備をするプロセス

●遂行(深め進める)➡学習中に生じるもので、自らの注意や活動に対して直接的な影響を与えるプロセス

●自己内省(振り返り)➡学習後に生じるもので、自らの努力に対して反応するプロセス

自己調整の循環的モデル

それぞれの段階の特徴と自己調整できている学習者の特徴をみていきましょう

予見段階

学習活動の下準備をするプロセス

予見とは課題前に行います。課題を解決するために目標設定します。目標を細分化することにより、段階的に目標達成できるように、計画する段階です。

予見段階のステップを自己調整できている学習者の特徴

●目標が明確、近くて手に届く、階層的になっている

●学ぶことに自信がある

●学ぶことに意義を見いだす

●「自分から」のやる気(好奇心、好きだ、楽しい)

●学び方(プロセス)がわかる

遂行段階

学習中に生じるもので、自ら注意や活動に対して直接的な影響を与えるプロセス

遂行は、予見で行った学習計画を実行している最中のことです。計画通りに進んでいるか確認したり、モチベーションの維持を維持するなど、学習を継続するための戦略をとっている最中です。

遂行段階のステップを自己調整できている学習者の特徴

●明確なプランに従って実行できる

●解き方や学び方(プロセス)に注目する

●上手く自分を導いている(自己内省ができている)

自己内省段階

学習後に生じるもので、自らの努力に対して反応するプロセス

自己内省は課題を中断したり、課題を終えた時に行います。目標と現時点を確認し、よかった点・悪かった点を振り返り、今後どうすればより目標達成に近づくことができるか考えることです。

自己内省段階のステップを自己調整できている学習者の特徴

●積極的に自己評価をする

●満足感を感じている

●成功や失敗の原因を「自分のこと」のせいにする

自己調整学習者は、この循環的モデルを繰り返すことによって、目標達成を行います。それぞれの要素の足りない点を把握・改善し、3つの要素がどのように関連するかを明確にすることによって自己調整学習者に近づけると思うよ。

では具体的に自己調整学習者になるためにはどのようなステップがあるんだろう?次のステップをみてみよー

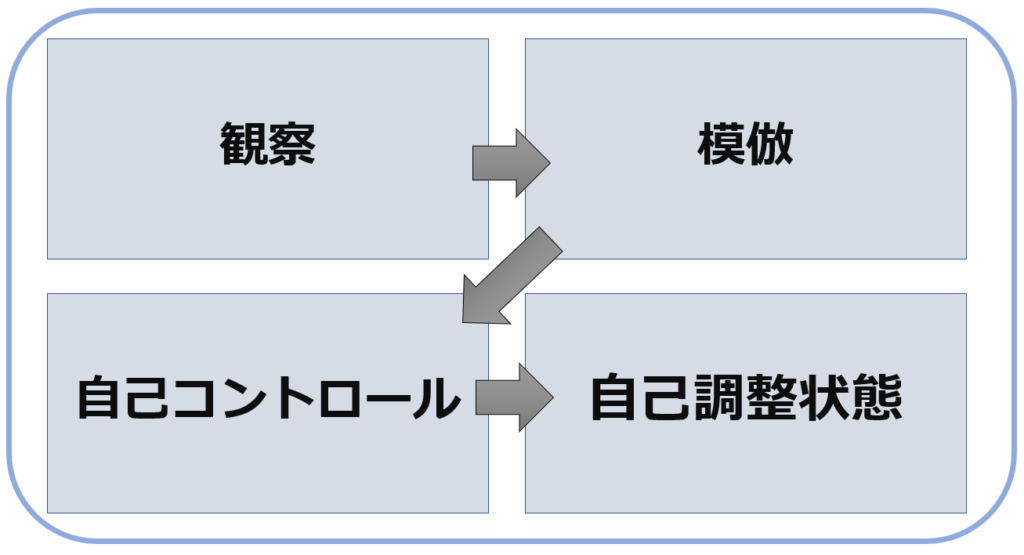

自己調整の発達の4段階と振り返り内容

臨床実習におけるクリニカルクラークシップの「見学・模倣・実施」の段階と酷似しているね。このモデルでは実施の段階をさらにわけ、純粋な実施と実施の経験をもとに応用し自分のやり方を見つける段階に分けているみたいだね。

観察

まずは、他者の行動を観察したり、教えてもらったりする段階。(他者による調整1)

指導者の役割

指導する・手本を示す

振り返り内容

正誤の情報、知識・技術の確認、次の学習内容の情報提供(指導者が提供)

見学実習の段階に近い段階だね。

まずは指導者の臨床を見学し、指導者の思考や技術を吸収する段階だね。

模倣

観察とは違い、他者からアドバイスをもらいながら、自分で実際に行動する段階。(他者による調整2)

指導者の役割

促す(ファシリテーターとなる)、援助する

振り返り内容

理解の深さの評価、課題の評価(指導者がデザイン)

評価実習や臨床実習に近い段階だね。

教えてもらった内容や見学した内容を模倣する段階だね。

自己コントロール

他者が取り組んでいた課題や類似の課題に対して自分の力で方略やスキルを利用できるようになる段階(自己制御)

指導者の役割

コーチになる(コーチング)、励ます

振り返り内容

目標の内在化・自己設定と到達度の自己確認、一定の成果と家庭の自己判断(新人自ら)

指導された内容・学習してきた内容をもとに、新人自信が評価内容を考え、統合・解釈し、実践できて、はじめてこの段階になるのかな。

自己調整状態

新人自ら予見・遂行・自己内省を行います。自分の置かれている状況に応じて、獲得したスキルや方略を適切に自分で調節して行うことができる段階です。(自己調整)

指導者の役割

相談相手(コンサルタントのような立場)、見守る(自立性尊重)

振り返り内容

批判的吟味、将来の実践へつなげる、高度な成果と過程の自己判断(新人自ら)

ここまで来たら、もう自律レベルだね。自分で臨床を振り返り、修正出来る状態だね。ある意味自分のやり方が確立されてくる段階だね。

新人がどの段階にいるのか把握した上で、指導者は立ち振る舞いや課題内容を検討することが重要だね。

各段階に振り返るべき内容を記載したんだけど、自己調整学習においても、ポートフォリオにおいても「振り返り」はキーポイントになっているみたいだね。

次のセッションで振り返りについて簡単に確認するね。

「振り返り」

「振り返り」を行う意義は?

●当事者意識を高め、学びを自分事とする

●メタ認知を活性化する(自らの学びの状況に「気づき」、方向づける)

●知的な余地を与え、学ぶペースに余裕をもたせる

●学びを確かなものとし、自己成長(キャリア形成)につなげる

●主体的に学ぶ力、自己調整力、一生涯学び続ける力

●汎用的スキルが身につく

●切り拓いていく力がつく

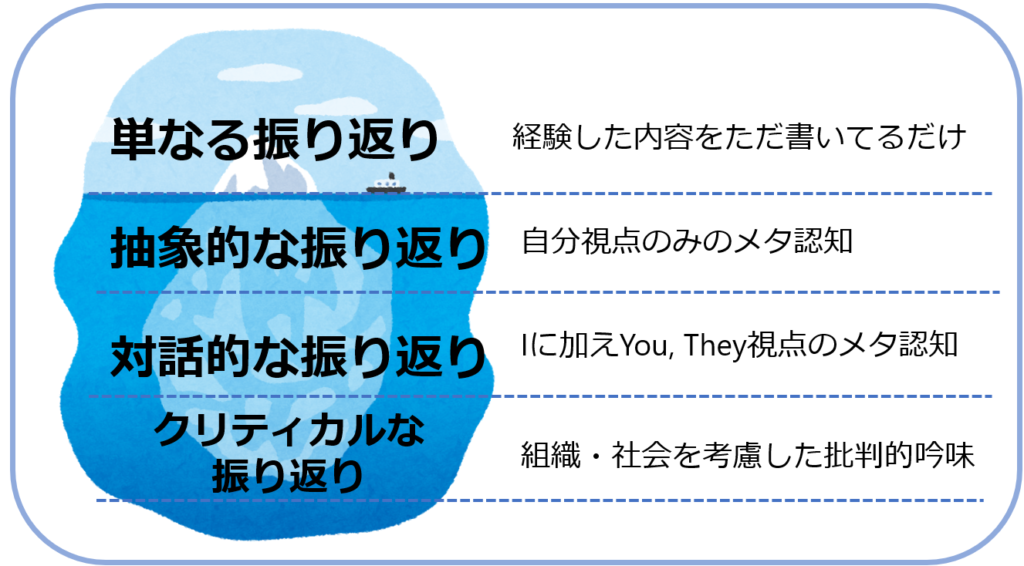

「振り返り」の深さのレベル

単なる振り返り

学習・経験した内容をただ書いているだけで、実際は「振り返り」をしていない

抽象的な振り返り

学習・経験した内容をメタ認知し、「振り返り」を行っている。しかし、自分のみの視点からの「振り返り」

対話的な振り返り

複数の視点から「振り返り」を行っている。I視点に加え、You視点やThey視点で「振り返り」が行えている

クリティカルな振り返り

視点は、組織、社会などの文脈で相対的に変わりうることを認識しており、批判的吟味ができる

振り返りにおいても、新人がどの段階の振り返りができているか把握することが重要だね。自分視点の振り返りができていない段階で、YouやTheyの視点をもって振り返りを指導しても上手くいかないかも。

参考図書

自己調整学習ー理論と実践の新たな展開へー

自己調整学習に関して研究している、自己調整学習研修会の本です。研究的背景から自己調整学習の理論が詳しく書かれています。後半には様々な事例を通して、具体的な自己調整学習の進め方が書いてあり、実践方法のイメージがつきやすくなる構造になっています。