新人教育における自己調整学習の考え方

新人教育の目標の一つは、新人が主体的に学び、自律していくことです。その助けとなる考え方の一つが「自己調整学習」です。自己調整学習とは「メタ認知、動機づけ、行動において、自らの学習過程に能動的に関与して進められる学習のこと」と定義されています。ポートフォリオにおいても「自己調整学習」の基本的な理論を応用することができます。今回は基本的な理論について記事にしたいと思います。

自己調整学習とは?

教師と始め、終わりは自分で

自己調整学習研究会: 自己調整学習ー理論と実践の新たな展開へー. 北大路書房. 2012, 4; p9.

自己調整学習には、「教師と始め、終わりは自分で」という言葉があります。

教育のスタートは、新人と指導者が一緒に考えて学習戦略を立案し、指導が進んでいく中で、最終的には新人一人で学習戦略を立てられるようにしていくことが、新人指導の目標ということです。一人で学習戦略を立てられるようになれば、生涯新人が自律して学習をけいぞくすることができるね!

自己調整とは?

自己調整とは人々が自分の資質、すなわち思考(たとえば、有能さに関する概念)や情動(たとえば、興味)、行動(たとえば、学習活動に取り組むこと)、社会的文脈的な環境(たとえば、勉強するために静かで心地よい場所を選ぶこと)を将来の望ましい状態に調節させていく中で、体系的に管理するプロセスである。

自己調整学習研究会: 自己調整学習ー理論と実践の新たな展開へー. 北大路書房. 2012, 4; p6.

簡単にいうと、教育目標の達成を目指す過程で「思考・感情・行為」を振り返り、将来の望ましい状態に調節していくことです。思考を例にあげると、「この考え方であっているのかな?こう考えた方がいいかな?」と振り返り、「目標達成のためにこう考えていこう!」と決定(調整)することで、教育目標を達成するものです。

自己調整学習とは?

学習者が、メタ認知、動機づけ、行動に、自らの学習過程に能動的に関与して進められる学習のことである。

自己調整学習研究会: 自己調整学習ー理論と実践の新たな展開へー. 北大路書房. 2012, 4; p6.

リハビリテーションの教育においても、「自ら学ぶ力を育てる」「生涯にわたって学び続ける力を育てる」ことが重要とされています。この力を育てるために、自己調整学習を獲得することは重要です。この先は、自己調整学習の構成要素である「メタ認知」・「動機づけ」・「行動」について、1個づつ説明していきます。

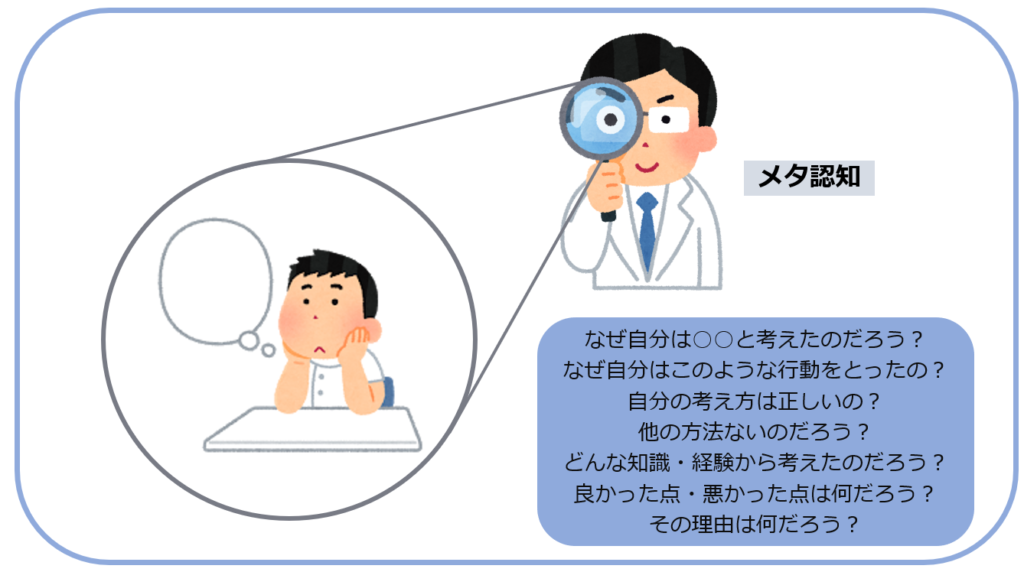

メタ認知

自らの思考についての思考、自らの認知についての認知のこと

「認知」とは、「読む、記憶する、理解する、考える」といった心の働きです。「メタ認知」とは、こうした心的活動を少し離れたところから客観的に捉えることで、もう一人の自分が自分を見つめているようなイメージです。

なぜメタ認知が重要なの?

自ら目標を掲げて、学習活動を継続していく過程において、「今の自分の考え方は本当に正しいの?」「ほかにいい考えはないの?」、といった自己の認知活動をしっかりと見つめなおし、自己の認知をコントロールすることは重要です。つまり「メタ認知」の様々な側面の働きが不可欠になります。

またメタ認知を「認知現象についての知識と認知」として、「メタ認知的知識」の側面と「メタ認知的経験」の側面とを区別して捉えることができます。

メタ認知的知識

自分自身の特性について客観的に認知している知識

①自分自身、他人、人間全般のそれぞれが持っている認知的特性についての知識

➡「自分の得意なこと、苦手なこと、強いこと、弱いこと」などに対する客観的な認知

②認知的活動を要する課題についての知識

➡「過去の経験から得られた課題」に関する客観的な認知

③どのような方略が効果的かについての知識

➡「課題を解決するための具体的な知識」に関する客観的な認知

簡単に言ってしまうと、「自分の長所・短所は何?経験から得られた課題は何?具体的にどうすれば解決できるの?」と自分に問いかけることにより、メタ認知的知識を把握できるよ。

メタ認知的経験

認知を要する課題に取り組んでいるときに生じる認知的・感情的な経験

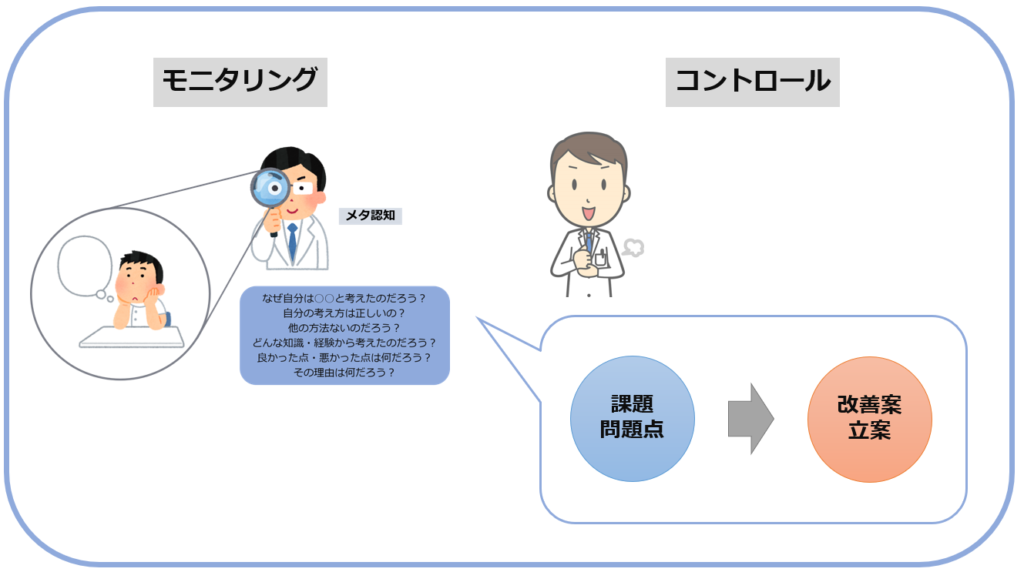

モニタリング

対象レベル(自分自身の認知)から情報を得ること。つまり、自分の認知に対して客観的に捉えようとしている段階で、つまりはメタ認知している段階

コントロール

対象レベル(自分自身の認知)を調節すること。つまり、モニタリングで得た情報を客観的に振り返り、様々な側面から問題点・課題を把握し、修正案を立案していく段階

簡単にいうと、メタ認知の実践方法の流れだね。この流れに関しては、後半の「自己調整の循環モデル」で詳しく話をするね。

メタ認知能力が高い人と低い人の特徴

高い人の特徴

●感情コントロールが上手い

●何事にも積極的に行動できる

●周囲への配慮や気配りができる

●主観と客観の使い分けが上手

●相手の意図に合わせた言動や自分の行動の意図を説明できる

●自己分析が上手

低い人の特徴

●感情に任せた行動をとりがち

●ミスを人のせい、環境のせいにしてしまう

●同じミスを繰り返す

●協調性がない人

●消極的で自己主張の少ない人

●目標が曖昧で、場当たり的な行動をとる人

あくまでも一例ですが、高い人と低い人の特徴を知ることで、メタ認知能力を高める方法も自ずと見えてくると思います。

ポートフォリオでは、定期的な振り返りを促し、メタ認知を習慣的に行えるようなシステムになっています。指導時には、モニタリングにてメタ認知的知識(認知的特性・認知的行動・方略)の振り返りを促し、問題点・課題点を把握し、修正案を立案することによりコントロールできるようにしていくことが重要だと思うよー

動機づけ

意欲的に取り組んでいるかによって、学習の過程や成果に影響するのは当然たよね。

どんな動機で学習をやるかによって、意欲的・継続的・自主的に取り組めるかは左右されるので、「動機づけ」は重要だと思うよ。

しかも、動機づけは学習のスタートで行わることが多いから、失敗すると学習をスタートすることができず、大変な結果になる可能性もあるしね。

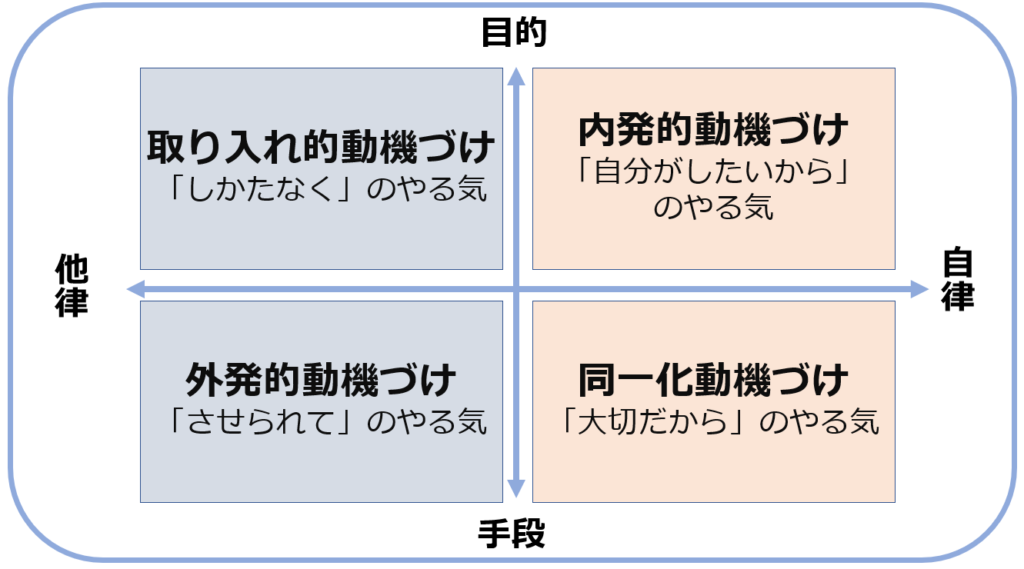

動機づけの分類

❶「させられて」のやる気:外発的動機づけ

➡叱られないように、やれといわれたから、外から強いられた動機づけ

❷「しかたなく」のやる気:取り入れ的動機づけ

➡義務だから、不安だから、迷惑かけたくないからなど

❸「大切だから」のやる気:同一化的動機づけ

➡勉強は将来にとって重要だから、生活に役立つから、価値が認められることが動機づけ

❹「自分がしたいから」のやる気:内発的動機づけ

➡それが楽しい、面白い、好きだから、好奇心があるからなど

目標・目的の設定を行う上で、「同一化的動機づけ」あるいは「内発的動機づけ」に基づいて設定する必要があります。「外発的動機づけ」あるいは「取り入れ的動機づけ」に基づいて設定してしまうと、自発的な学習は期待できず、モチベーションの維持も困難です。そのため、目標・目的の設定の際には、新人とよく対話し、「何を大切と思っているのか」「何をしたいと思っているのか」を明らかにしなければなりません。新人には今まで様々な経験をしてきたことはもちろん、リハビリテーションを目指した想いや、自分の病院の選んでくれた想いがあります。指導者は、内に秘めた想いを引き出し、考慮した上で学習の支援を行うことが重要だと思います。

そして、動機づけを高めるために重要な視点として、「自己効力感」「目標設定」「興味」の3つがあります。以下で説明していきます。

自己効力感

「やったこともないけど、なんかできそう」

「このぐらいの課題なら、きっとできる」

「練習したし、成功できそう」

と思ったことはありませんか?

簡単にいうと「できそう」と思えるのは、自己効力感があるからです!

課題や対象に対して、やれそうだ、あるいはできそうだという肯定的見通し

自己効力感があるから、物事にチャレンジできたり、取り組む意欲が湧いたりします。絶対に失敗するとわかっていることは、皆さんやりたくないと思います。

成功あるいは失敗経験、過去の経験による熟達、あるいは他者による代理経験などによって、学習者の自己効力感は促進/抑制される。また自己効力感は、当該の課題での一時的な成功・失敗の経験のみのよってのみ決まるのではなく、それらが蓄積され自己の中に形成される、学習者の自己効力信念によっても影響されうる。

自己調整学習研究会: 自己調整学習ー理論と実践の新たな展開へー. 北大路書房. 2012, 4; p60

ポートフォリオでは、経験・学習した記録を蓄積することが重要なコンセプトになっています。つまり、ポートフォリオを作成し、内容を振り返ることにより、自己効力信念の形成を促すことが可能となります。指導者は、成功体験も失敗体験もモニタリングしコントロールすること促すにより、自己効力感を高めるように指導していくことが重要となります。

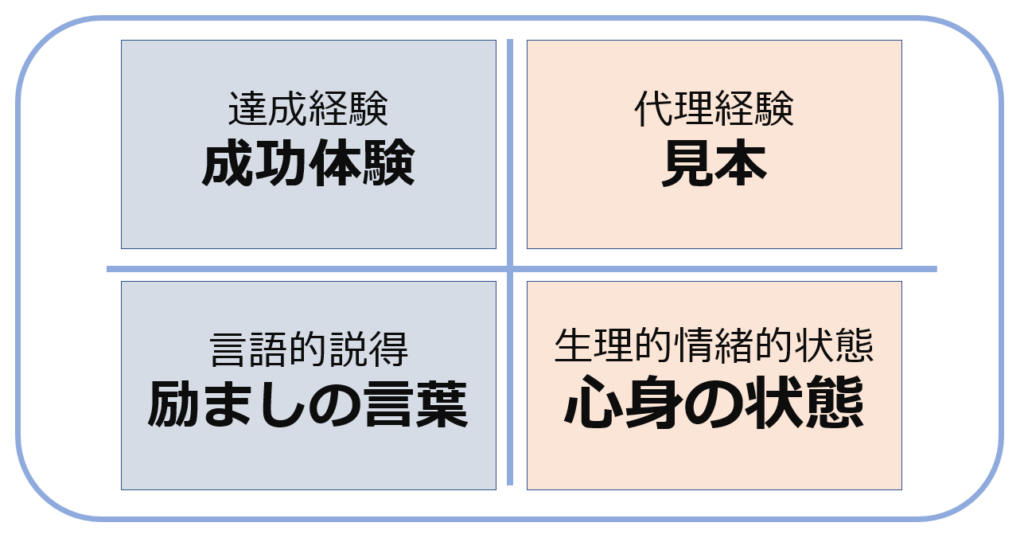

そこで、自己効力感を高める戦略を4つほど紹介したいと思います。

①達成経験

「過去に自分自身が何かを達成、成功した体験」のことです。

成功することで、「自分はできる!」という自己効力感を高めることができます。自己効力感を構成する要素の中では、もっとも強力な要素です。

自己効力感が低い新人には成功体験を適度に積ませることが重要だよ。

でも、成功体験ばかりだと、ただの自信過剰になってしまい振り返りをしなくなり、メタ認知を促すことができなくなるので注意を!!

②代理経験

「他者の経験を見本にして、自分でもできるかもしれないと思える経験のこと」です。

極端な例ですが、「宇宙に行くことはできますか?」って聞かれたら、皆さんは不可能とは思わないと思います。それは、過去に宇宙にいった人たちがいるからです。つまり、すでに達成・成功した人がいれば、自分もできるかもしれないと思い、自己効力感を高めることができるのです。

ここでも、ポートフォリオは活躍します。

毎年、新人の数だけポートフォリオが蓄積されます。

そこから、成功した学習方法を見本にすることができるし、失敗をどう乗り越えてきたかも見ることができます。

もしそれが、目標とする先輩のポートフォリオであれば、参考にすれば追いつくことができるかもしれないと思えるかもしれません。

③言語的説得

「自分も成功できる」と思えるような言葉を他者からもらうこと」です。

ただ、根拠もなく「キミならできるよ!」といっても、自己効力感は持続しません。それどころか、繰り返しているうちに信用を失う可能性もあります。そのため、「達成経験」「代理経験」と関連づけて、根拠を示すことが重要になります。

④生理的情緒的状態

「心身の状態を良好にすること」です。

当たり前のことですが、健康的な規則正しい生活をして、自分の体と心の状態を整えることは大切です。

目標設定

学習において何を目指して行動するか、すなわち個人のもつ目標は、学習プロセスにおいて重要な意味をもつ。学習の自己調整において、個人がいかなる目標を設定し、その達成に向けて自らの行動を認知、評価し、遂行するかは、その過程や成果を大きく左右する。

自己調整学習研究会: 自己調整学習ー理論と実践の新たな展開へー. 北大路書房. 2012, 4; p61.

では、具体的に目標設定するときのポイントも見てみましょう!

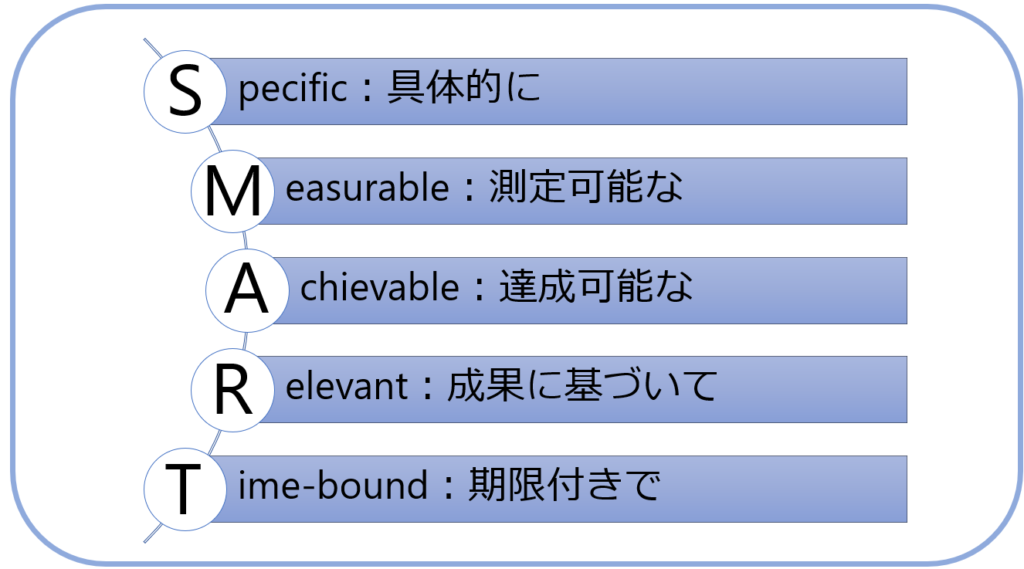

SMARTの法則とは

SMARTの法則とは、ジョージ・T・ドラン氏が1981年に発表した目標設定法です。この「S・M・A・R・T」5つの項目に基づいてSMARTに目標設定をすることにより、目標が論理的になり明確になります。

Specific(具体的に)

➡何をやるのか?、誰がやるのか?、いつやるのか?なぜやるのか?を明確にすることです。つまり、目標設定をしたときに5W1Hが明確にすることが重要です。

Measurable(測定可能な)

➡達成が図れない目標は、目標といいません。簡単にいうと、数字で明確に目標設定するということです。一つ例を挙げます。目標を「新人の採用を積極的に行うため、来年度の新人募集の応募件数を10件以上にする」とします。つまり、目標達成は「応募件数を10件以上」にするという、具体的な数で図ることができます。

Achievable(達成可能な)

➡適度にストレッチした目標(頑張ればできるぐらいな目標)を設定することが重要です。簡単すぎては成長に繋がりませんし、難しすぎると諦めてしまいます。もし、難しすぎる目標を達成しないといけない場合、達成可能な目標に細分化する必要があります。細分化した目標を積み重ねることによって、難しい課題を達成できるようにしていく必要があります。

Relevant(成果に基づいて)

➡目標設定は成果に基づいて設定するというものです。目標を達成することで、自分にどのような利益があるか、組織にどのような利益があるかを明確にすることが大事です。目標達成したのに、結局使えない能力だとしたら意味ないですよね。

Time-bound(期限付きで)

➡具体的にいつまでにという期限を設けることがポイントです。

興味

皆さんも経験があると思いますが、「興味」があることに関しては信じられない学習能力を発揮することがありますよね。

学習動機において、興味があるかないかは、学習過程や成果に大きく左右すると思うよ。

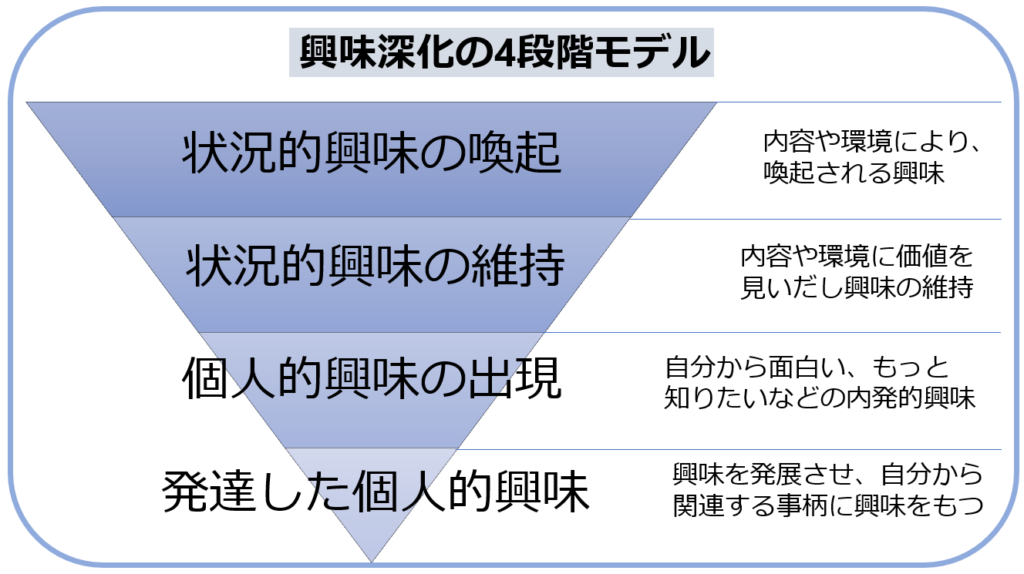

Hidi & Renninger (2006)らは、興味の発達を状態から特性への4つの段階として捉えるモデルを喚起しています。初期の2段階では、興味は比較的短期的で状況依存的なものとして喚起し、後期の2段階では、興味は個人特性に近いものとして喚起し、特定の課題や状況に限定されず興味喚起がされる。自己調整学習では後期の2段階の個人特性による興味まで興味深化を進めることが重要です。

第1段階:状況的興味の喚起

内容や環境により、喚起される興味です。例えば、様々な本を見た時に、この本はイラストが多くてわかりやすい、あの研修会は有名な先生がやっているから為になるなどです。これは個人が主体ではなく、内容や環境が主体で外的に生じた興味です。まず、何かに興味を示した最初の段階です。

第2段階:状況的興味の維持

実際に本や研修会で勉強していること内容は有意義だと思うようなことです。有意義だと感じることが、継続につながります。興味持ったことに対して、意義を感じ、興味が継続する段階です。

第3段階:個人的興味の出現

この本は面白い。研修会は楽しい。など、興味が肯定的です。この3段階では、外発的動機づけから内発的づけに変化していくため、主体性が強くなります。つまり、自分の気持ち(内面)から興味をもつ段階です。

第4段階:発達した個人的興味

本や研修会の内容をより深く知るため、自分から関連した内容に調べるような段階です。簡単にいうと、「あれも知りたい、これも知りたい」と勝手に調べ続けるような段階です。ここまで来たら、主体的な学習が積極的に行われ理想的な状態です。

行動(学習方略)

自分から行動を起こせるということ

自分の学びを最善なものにするべく、環境に働きかけることができる

自ら行動を起こし、学びを最善な環境にするための方略を自己調整学習方略といいます。

自己調整学習方略リスト

●自己評価

➡取り組みの進度と質を自ら評価する

●整理整頓

➡学習を向上させるため教材を自ら配列しなおす

●目標設定と行動目標

➡目標を自分でたて、具体的にどのように進めるか計画すること

●情報収集

➡課題に関する情報をさらに手に入れようと努めること

●記録をとることとモニタリング

➡学習の経過や結果を記録するように努めること

●社会的支援の要請

➡指導者、同僚から援助を得ようと努めること

項目をみればわかるけど、ポートフォリオでは自己学習方略リストをほぼ網羅しているね。ポートフォリオはまさに行動につなげるために重要なツールだね!

なんとなく理論はわかったけど、自己調整学習ってどうやってすすめればいいのかな?

自己調整学習の進め方に関しては、「自己調整の循環モデル」というものがあるよ。

そして、自己調整を獲得するためには4つのステップがあると言われているよ。

次の記事で説明するね。

参考図書

自己調整学習ー理論と実践の新たな展開へー

自己調整学習に関して研究している、自己調整学習研修会の本です。研究的背景から自己調整学習の理論が詳しく書かれています。後半には様々な事例を通して、具体的な自己調整学習の進め方が書いてあり、実践方法のイメージがつきやすくなる構造になっています。